最近1/30エントリにコメントを貰って、改めてバラッサ=サミュエルソン効果について考えていたのだが、そもそもバラッサ=サミュエルソン効果の前提となる国内賃金の収束はどの程度成立しているのか、ということがふと気になった。

そこで、国税庁の長期時系列データ・民間給与実態統計調査結果から業種別給与所得者数・平均給与データを取得し、グラフにしてみた。ここで業種分類は、2006年以前に使用されていた10分類を用いた*1。

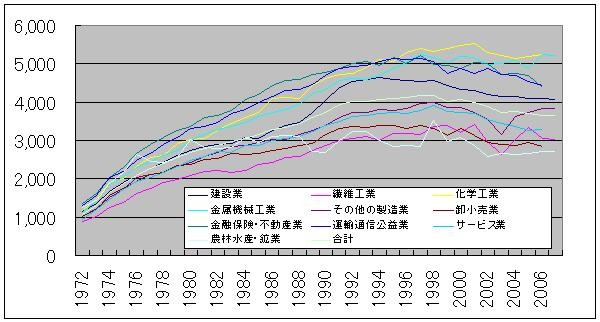

まずは、1972年以降の平均給与の推移(単位:千円;以下同様)。

これを見ると、代表的な製造業である金属機械工業の給与は全体の最高水準に近いところで推移しているが、他の業種がそれに収束する傾向は見られない。

ちなみに、各業種の人数の推移は以下の通り(単位:百万人;以下同様)。

これを見ると、サービス業、卸小売業、金属機械工業が、直近時点で従事人数の多い3大業種であることが分かる。

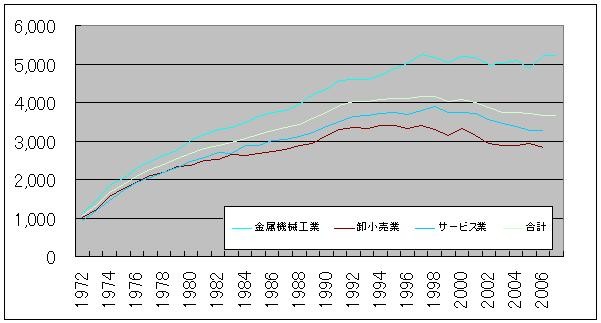

そこで、最初の給与の推移図をその3業種と合計に絞って、少しすっきりさせてみたのが以下の図である。

金属機械工業も1990年代後半以降伸び悩んでいるが、サービス業と卸小売業はその金属機械工業よりもさらに低迷し、両者の差が拡大していることが分かる。

この3業種のグラフの期間における始点と終点での実際の数値を見てみると、以下のようになる。

| 金属機械工業 | サービス業 | 比率(%) | 卸小売業 | 比率(%) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1972年時点 | 1,126 | 945 | 84 | 1,005 | 89 | |

| 2006年時点 | 5,239 | 3,276 | 63 | 2,840 | 54 |

ここで「比率(%)」は、サービス業、卸小売業それぞれの金属機械工業に対する比率である。1972年には8割を超え、卸小売業では9割近くに達していた同比率が、2006年には5〜6割程度にまで下がっていることが分かる。即ち、バラッサ=サミュエルソン効果の必要条件である国内の賃金の収束は生じず、むしろ分散化が進行していることが、数字の上からも確かめられる。

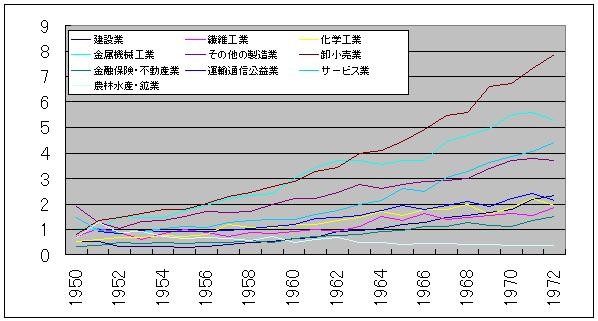

なお、1972年以前の推移は以下の通り。

●給与

●人数

●3業種+合計に絞った給与

また、先の表に1950年時点を加えると、以下のようになる。

| 金属機械工業 | サービス業 | 比率(%) | 卸小売業 | 比率(%) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1950年時点 | 122.4 | 98.3 | 80 | 125.9 | 103 | |

| 1972年時点 | 1,126 | 945 | 84 | 1,005 | 89 | |

| 2006年時点 | 5,239 | 3,276 | 63 | 2,840 | 54 |

即ち、高度成長期には、いずれの業種の給与も右肩上がりであり、業種間の給与のばらつきも限られていた。業種別の人数を見ると、金属機械工業も含めてやはり右肩上がりであり、労働市場の移動を通じて給与が収束する条件、つまり、バラッサ=サミュエルソン効果の前提条件は整っていた。

一方、1980年以降その傾向は徐々に失われ、特に1990年代以降はそれが顕著になった。これは、金属機械工業での雇用が伸びなくなり、むしろ減少していったことに起因している(少なくともそれが一つの要因になっている)と思われる。金属機械工業の給与は相変わらず全業種ではトップクラスであったが、生産性の高さからもはやそれ以上の人数は必要なくなり、労働市場で他業種と争う必要が無くなった*2。そのため、労働人口の増加分は主にサービス業に流れ込み、その給与は相対的に低下していった。

もし労働市場が完全に流動的ならば、今度はその低下していったサービス業の給与に金属機械工業の給与が鞘寄せしていくはずだが、何らかの要因(効率賃金仮説、熟練労働者と非熟練労働者の二極分解、業種による男女雇用比率の偏り、などが候補として考えられる)によってその現象は生じず、金属機械工業の従事者に取って幸いなことに、同業種の給与は500万円近辺で頭打ちはしたものの、大幅な低下は(これまでのところ)経験せずに済んだ*3。

以上から浮かび上がってくるのは、製造業、サービス業の双方における供給余力の存在、言い換えれば供給に比べた需要の不足である。そうしてみると、バラッサ=サミュエルソン効果に代表される生産性格差の問題よりは、やはり需給の不均衡こそが日本経済の問題の主眼であるように思われる。