という論文をタイラー・コーエンが紹介している。原題は「Learning Epidemiology by Doing: The Empirical Implications of a Spatial Sir Model with Behavioral Responses」で、著者はAlberto Bisin(NYU)、Andrea Moro(バンダ―ビルト大)。

以下は著者の一人Moroのツイッターでの解説。

How does geography affect the diffusion of COVID-19? How can we compare the U.S. to Ireland? New York to Miami? How do we make sense of figures like this?

In this paper, we simulate a Spatial SIR model with behavioral responses showing how geography places restrictions over the empirical predictions of the epidemic models.

A Spatial-SIR model is like a SIR, but people are placed in a 2-dimensional space. If they get close to an infected they may, with some probability, become infected. Every day, people travel to a different location with a given speed affecting the diffusion of the contagion.

Spatial-SIR differs from SIR for 2 related reasons: ➀ it separates the probability that contacts result in infection from the № of contacts people have ② it generates contacts when people move around ⇒ the matching between susceptibles and infected is not random as in SIR.

In SIR, you can increase the № of contacts and proportionally decrease the infection probability ⇒ nothing changes. In Spatial-SIR, because of ② the dynamics differ. When infection travels in space, a local herd immunity arises in initially infected areas.

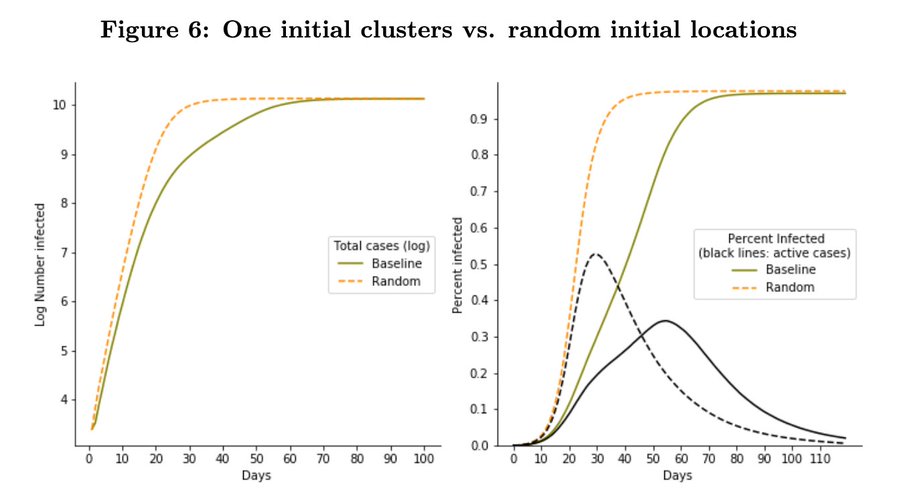

If the same number of infections occurred randomly instead, the dynamics would be faster initially, but would be slower later because global herd immunity is reached sooner.

Size matters: In Spatial-SIR, keeping density constant, larger cities (with larger populations) have lower peak cases (but same steady state outcomes). In SIR, outcomes are basically the same (only timing is affected).

Density matters. Increasing density (# of contacts) and reducing contagion rate by the same factor changes nothing in SIR. In Spatial-SIR, local herd immunity slows contagion initially in the less dense city, but faster global herd immunity slows it in the denser city later.

Changing density while keeping everything else constant has big effects on both the peak cases and the steady-state. This is, in principle, testable. We also show the effects of increasing the number of initial outbreaks, and speed of people movements.

We also add behavioral responses to the model: people self-isolate in response to the progression of the infection. We show that in Spatial-SIR they have qualitatively different effects than in SIR, complicating empirical analysis that ignores such responses.

Our model highlights cross-city restrictions for SIR and Spatial-SIR that are in principle testable and can inform the estimation of these models. It also highlights a time-varying heterogeneity that makes it difficult to rely on 2-Way DiD design to test effect of policies.(拙訳)

地理はCOVID-19の拡散にどのように影響するのだろうか? 米国とアイルランドはどのように比較できるのだろうか? 以下の図はどのように理解すれば良いのだろうか?

本稿では、行動の反応を伴う空間SIRモデルをシミュレートし、疫学モデルの実証的予測に地理がどのように制約を課すかを示す。

空間SIRモデルはSIRに似ているが、人々は2次元空間の中にいる。人が感染者に近付けば、ある確率で感染する。毎日人々は違う場所に所与の速度で旅行し、それが伝染病の拡散に影響する。A Spatial-SIR model is like a SIR, but people are placed in a 2-dimensional space. If they get close to an infected they may, with some probability, become infected. Every day, people travel to a different location with a given speed affecting the diffusion of the contagion 4/ pic.twitter.com/s71QvRxNVO

— andreamoro (@andreamoro) 2020年6月24日

空間SIRは2つの関連する理由でSIRと異なる:①接触が感染につながる確率と、人々が接触する回数とを分離している ②人々が動き回ると接触が生じる⇒感染可能者と感染者のマッチングはSIRのようにランダムではない。

SIRでは、接触回数を増やし、それに比例して感染確率を減らせば、何も変わらないようにすることができる。空間SIRでは、②によって動学は異なる。感染者が空間を旅すると、当初の感染地域で局所的な集団免疫が生じる。

仮に、同じ数の感染者がランダムに生じれば、動学は当初は早く進むが、全体の集団免疫により早く到達するため、後では遅く進むようになる。

規模が重要となる:空間SIRでは、人口密度を一定とすれば、より大きな都市(より人口の多い都市)のピーク時の症例数が少なくなる(ただし定常状態の結果は同じになる)。SIRでは、結果は基本的に同じ(タイミングだけが影響される)。

人口密度も重要となる:人口密度(接触回数)を増やし、感染率を同じだけ下げれば、SIRでは何も変わらない。空間SIRでは、人口密度の低い都市では局地的な集団免疫が当初の感染を鈍化させる。一方、人口密度の高い都市では全体の集団免疫が後で感染を鈍化させる。

他をすべて一定として人口密度を変えれば、ピーク時の症例数と定常状態の両方に大きな影響を与える。このことは原理的に検証可能である。我々はまた、当初の発生時の感染者数を変えた効果、人々の移動速度を変えた効果も示す。

我々はまた、行動の反応をモデルに付与した:感染が進むと人々は自己隔離する。このことは、空間SIRではSIRと定性的に異なる効果をもたらし、そうした反応を無視した実証分析はややこしくなる。

我々のモデルはSIRと空間SIRの都市ベースの制約に焦点を当てたが、それは原理的に検証可能であり、そうしたモデルの推計に情報を与える。また、時変的な不均一性にも焦点を当てたが、そうした不均一性によって政策効果を検証する2方向の差の差分析に依拠することは困難となる。